第1章 AIとは

AIという言葉

AIの話をすると、AIという言葉とは別になんとなく耳に入って来る言葉というのがないでしょうか?案外分かり易い単語の組合せだったりもするので、 AIのどこかの領域を示しているんだろうとか、

手法の事を言っているんだろうくらいのことは見当が付いて、実際にAI関係の話をする時など自然に口にしていたりする。でも、その内容についてはちゃんと調べたことはない。

そんな言葉に覚えはないですか?例えば「機械学習」なんてどうでしょう?もう使ってたりしますよね。「深層学習」、「ディープ・ラーニング」、なんて言葉はどうでしょう?

他にも「教師あり、なし学習」とか、最近では「生成AI」なんて言葉もよく耳にします。

AIに関わっていくと実に多くの言葉と出会っていきます。技術の領域に近付くと耳慣れない言葉や横文字がもっともっと出てきます。のみならず、日々目まぐるしい進化を遂げるAIの世界においては、 新しい言葉も次々と生み出されています。しかも厄介なことに、これらの言葉は、技術の進歩に伴って、従来の分類に収まり切れなくなり、それぞれの境界も曖昧になっていく傾向さえありえます。

こんな状況の中、ビジネスにおいて我々はどんな言葉を手掛かりにAIについて把握すればいいのでしょうか?ここでは、AIという言葉そのものについて改めて振り返り、歴史的、技術的視点に立って、 AIを把握する上で必要最低限と思われるそれに纏わる言葉を取り上げていきたいと思います。結論から言いますが、これらの言葉には明確な定義はありません。 なのでこう使わなければならないということは実際には無いです。ただ、大雑把な傾向のようなものはあります。それらの大雑把な棲み分けを理解することは大事です。 振って湧いたようなAIの実態を掴む、ましてはビジネスでそれを活用するとなると少なくともその時に皆さまが対峙している議論がAIのどこに位置付けられているかということが理解しないと、 その出発点から間違った方向に進みかねません。

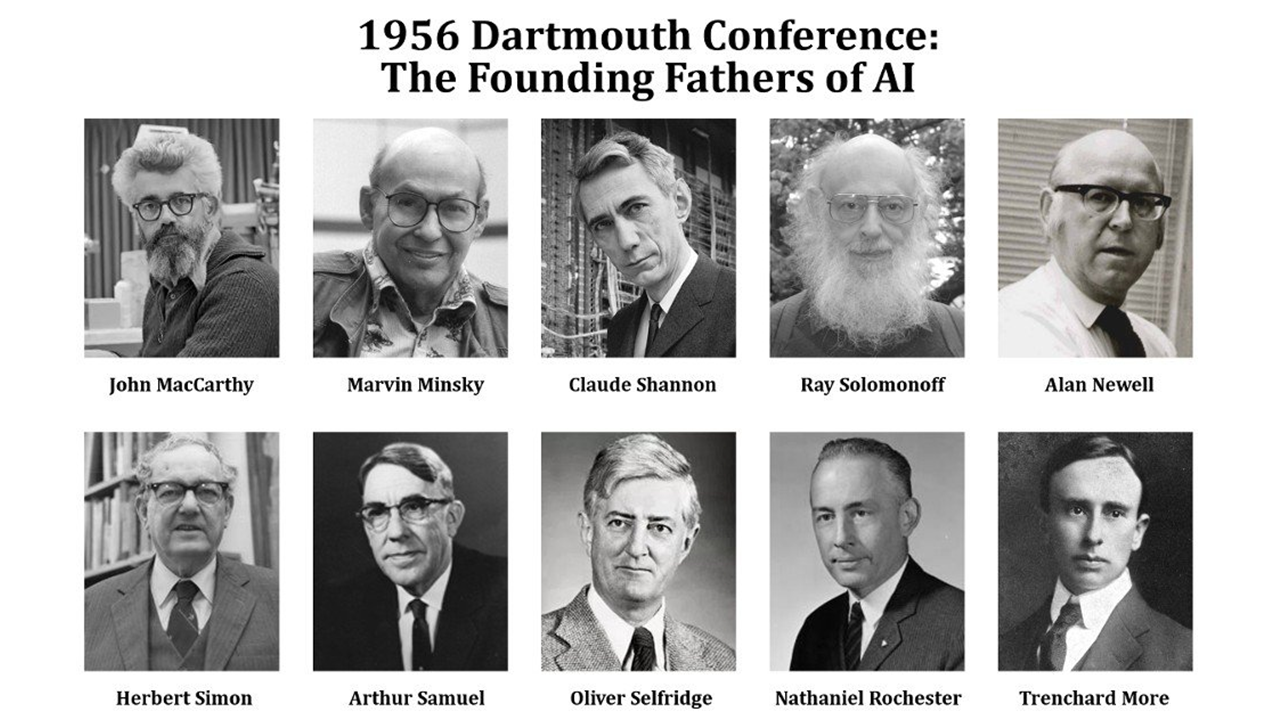

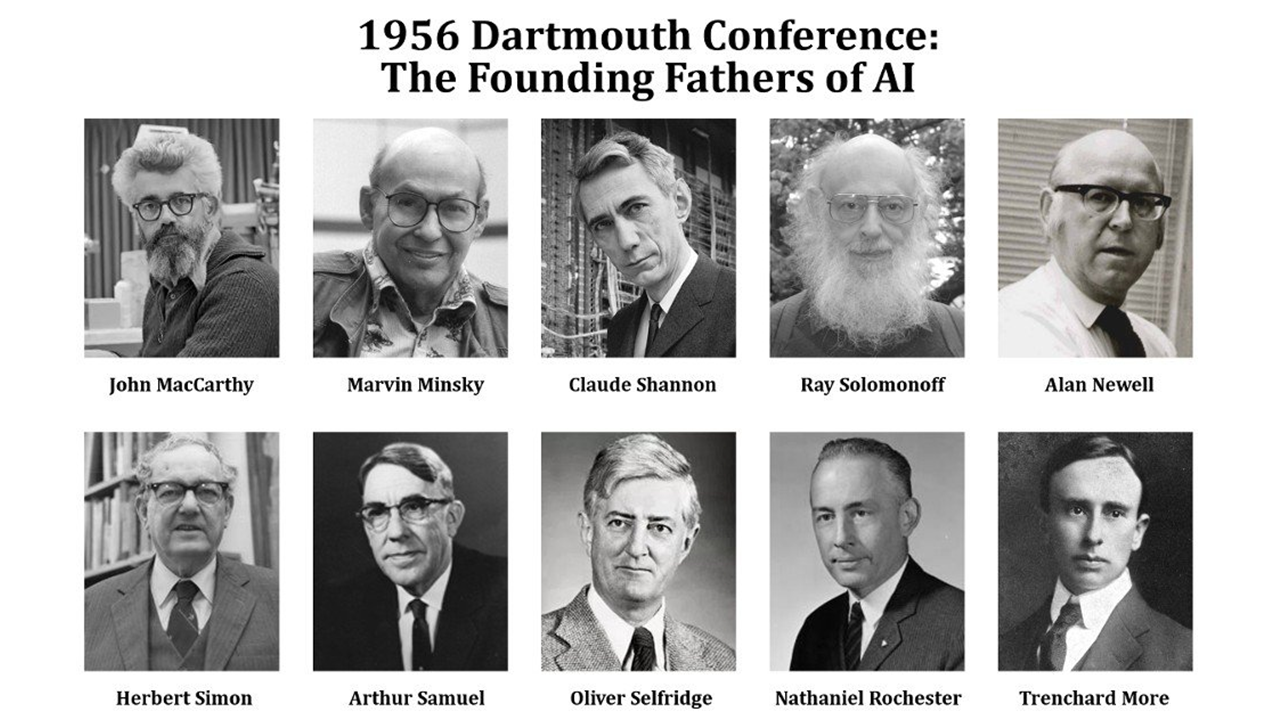

では AI(Artificial Intelligence:人工知能)という言葉は、どうやって生まれてきたのか、その起源を辿ることにします。これは案外と古いです。AIという言葉が最初に生まれたのは、1956年のアメリカのニューハンプシャー州、ダートマス大学での学術会議だとされています。

若き数学者だったジョン・マッカーシーが、プリンストン大学院時代の同級生であるマービン・ミンスキーと、大学院卒業後、短い間在籍したベル研究所とIBMで研究を共にしたクロード・シャノンとナサニエル・ロチェスターに声を掛け

2ヵ月間だけ人工知能の研究会をやるので、協力してほしいと頼み込んで実現したのがこの会議と言われています。「人工知能」と名付けたのは、当時関連研究分野に人工頭脳学というのがあって、

マッカーシーがそれと区別したかったためそう名付けたとされています。ただ、後年マッカーシーは、この名前を当時の仲間たちは誰も気に入ってはいなかったと証言しています。

何故なら、彼らが目標としていたのは人工ではなく本物の知能を作ることだったからです。彼らが支援を申し込んだロックフェラー財団への計画書には、記された研究の一覧には

「自然言語処理、ニューラルネットワーク、機械学習、抽象概論、推論」等の今に至ってもなお、この分野を特徴づけるテーマが掲げられていました。ただ、残念ながらこの会議そのものは、これといった具体的成果を見ることなく終わってしまいます。

第一の理由としては思ったほどの財政支援は得られなかったこと、また、何と言ってもこの会議に参加した研究者たちは、皆マッカーシーが頼み込んでも会議に出席してほしかった、こののちにこの分野での「ビッグフォー」として知られる人物でもあり、

みな異なる考え、大いなる自尊心を持ち、自らの研究に強い拘りを持っていたことが挙げられます。行われた議論はいずれも白熱しましたが、結局は同意に至らなかったのです。

ただ会議後の彼らはこの分野に対して途方もなく楽観視していたといいます。彼らが掲げたこれらのテーマのごく一部ですら、半世紀以上も経た今になってようやく実現し始めた事実を彼らが知ったら一体どう思ったことでしょう?

その先見性にそれぞれの矜持を新たにしたのでしょうか?それともその性能を現実化した、現代の手法に驚愕するのでしょうか?

では AI(Artificial Intelligence:人工知能)という言葉は、どうやって生まれてきたのか、その起源を辿ることにします。これは案外と古いです。AIという言葉が最初に生まれたのは、1956年のアメリカのニューハンプシャー州、ダートマス大学での学術会議だとされています。

若き数学者だったジョン・マッカーシーが、プリンストン大学院時代の同級生であるマービン・ミンスキーと、大学院卒業後、短い間在籍したベル研究所とIBMで研究を共にしたクロード・シャノンとナサニエル・ロチェスターに声を掛け

2ヵ月間だけ人工知能の研究会をやるので、協力してほしいと頼み込んで実現したのがこの会議と言われています。「人工知能」と名付けたのは、当時関連研究分野に人工頭脳学というのがあって、

マッカーシーがそれと区別したかったためそう名付けたとされています。ただ、後年マッカーシーは、この名前を当時の仲間たちは誰も気に入ってはいなかったと証言しています。

何故なら、彼らが目標としていたのは人工ではなく本物の知能を作ることだったからです。彼らが支援を申し込んだロックフェラー財団への計画書には、記された研究の一覧には

「自然言語処理、ニューラルネットワーク、機械学習、抽象概論、推論」等の今に至ってもなお、この分野を特徴づけるテーマが掲げられていました。ただ、残念ながらこの会議そのものは、これといった具体的成果を見ることなく終わってしまいます。

第一の理由としては思ったほどの財政支援は得られなかったこと、また、何と言ってもこの会議に参加した研究者たちは、皆マッカーシーが頼み込んでも会議に出席してほしかった、こののちにこの分野での「ビッグフォー」として知られる人物でもあり、

みな異なる考え、大いなる自尊心を持ち、自らの研究に強い拘りを持っていたことが挙げられます。行われた議論はいずれも白熱しましたが、結局は同意に至らなかったのです。

ただ会議後の彼らはこの分野に対して途方もなく楽観視していたといいます。彼らが掲げたこれらのテーマのごく一部ですら、半世紀以上も経た今になってようやく実現し始めた事実を彼らが知ったら一体どう思ったことでしょう?

その先見性にそれぞれの矜持を新たにしたのでしょうか?それともその性能を現実化した、現代の手法に驚愕するのでしょうか?

AIの研究は、当初様々な手法が乱立していました。それもそのはず、知能とは、例えばその存在にそれが存在する、あるいは無いとする二元的見方や、その存在よりこの存在の方が知的とする連続的な見方、 また言語知能は優れているが感情表現は低いとするような、多面的な側面も持っています。これを完全に定義するというのは、かなりやっかいです。 しかも既に知性を実践している我々にとって、そのようなことはほとんど意識しないことであり、実際にAIの研究では、生物化学的に知性をコンピューターに取り込もうとする流れと、 単に実際的に人間以上に作業を熟せるプログラムを作ろうとする大きな二つの流れによって今日まで支えられてきたといってもいいでしょう。定義の厳密性なんぞに拘るより、何しろ進めという強い使命感によって支えられてきたと言えるのです。 そして今となっては、この分野における著名な研究者たちによる委員会ですら、脳そのものの定義が存在しなかったことが、却ってこの分野を加速し、発展させた要因だったとそう言っているほどなのです。

AIの具体的な成果、ブームについて見て少し駆け足で見ていきます。一度目は1950年代後半から1960年代にかけてで、この段階で「推論」や「探索」が可能となり、数学の証明を生成するプログラムや、今のチャットボットの原型などが開発されました。 次に1980年代になると、人間の専門家が問題を解決するプロセスを標準化して、コンピュータに再現させる エキスパートシステムというものが生み出され世の中の注目を集めます。 ここまではあくまで、実際的なアプローチであり、人間が作ったルールをベースにした、歴史的には記号的AIと言われる手法によるものでした。しかしいずれのブームも、「AI」に対する社会の期待、つまり言葉で話し、 目で見たことを説明し、いくつかの例から新しい概念を発想するような人間であれば子供でも出来るようなことを上回ることは出来ず、やがて収束します。 ところが、2010年頃になるとAI自身が知識を獲得出来る「機械学習」が実用化され、その後、知識の具体的要素である特徴量を学習し最適化出来る深層学習、ディープラーニングが登場して、社会の注目を集めることになります。 実はこの技術こそビッグフォーの一人である、ミンスキーによって、否定されたパーセプトロンの原理が基礎となっているのです。この研究は、1950年代終盤に心理学者のフランク・ローゼンブラットによって開発されましたが、 いわゆる非記号的AIと呼ばれ、当時主流だったミンスキーによって否定された影響から研究資金も急激に減ったにも関わらず、その研究は心理学者達によって細々と続けられ、そして現在では社会にとって、 なくてはならない技術へと台頭していることは皆さまご存知の通りです。

話を言葉の問題に戻します。ここまでの経緯を見てきて分かるように「機械学習」も「ディープラーニング」も全て「AI」という言葉に含まれる言葉です。では、これが、「AI」の一体何を担っているのかの説明は、後ほど細かく説明しますので、 この辺りでこのように紆余曲折を得た「AI」が現在では一体どのようなことを指しているのかについてご説明します。現在AIといいう言葉使う時、それは、コンピューターシステムや機械に人間の知識や能力を模倣させるすべての技術や分野のことを指すことが一般的です。 特徴としては次のようなことが挙げられます。

まず、学習能力です。AIはデータから学習し、新しい情報やパターンを抽出する能力を持つとされます。これにより、AIは過去のデータや経験から学び、未知の状況に適応出来ることになります。次に推論能力です。 AIは与えられた情報をもとに問題を解決し、意思決定を行う能力を持つとされます。これは論理的な推論やパターン認識を含みます。

そしてもう一つ、自己修復能力です。AIは、一部の故障やエラーを自己修復し、正常な動作を維持しようとする能力を持つとされます。

最後に自然言語処理です。AIは人間の言語を理解し、自然な対話を行ったり、テキストデータを解析したりする能力を持つとされています。最近では、センサーデバイスとの連携も含めてその能力として解釈もされています。 AIはセンサーデータ、例えばカメラ、マイク、センサーネットワークなどのデータを活用して環境を認識し、情報を取得できるとされています。 事実現代のAIの応用分野は広範で、今挙げた自然言語処理の他、自動運転、画像認識、医療診断、金融予測、ロボティクス、ゲームプレイなど多岐にわたります。 現在におけるこのAIの発展は、自動化、効率化、新しいサービスの創造など、現代社会に劇的な変化を齎しています。

AIに関わっていくと実に多くの言葉と出会っていきます。技術の領域に近付くと耳慣れない言葉や横文字がもっともっと出てきます。のみならず、日々目まぐるしい進化を遂げるAIの世界においては、 新しい言葉も次々と生み出されています。しかも厄介なことに、これらの言葉は、技術の進歩に伴って、従来の分類に収まり切れなくなり、それぞれの境界も曖昧になっていく傾向さえありえます。

こんな状況の中、ビジネスにおいて我々はどんな言葉を手掛かりにAIについて把握すればいいのでしょうか?ここでは、AIという言葉そのものについて改めて振り返り、歴史的、技術的視点に立って、 AIを把握する上で必要最低限と思われるそれに纏わる言葉を取り上げていきたいと思います。結論から言いますが、これらの言葉には明確な定義はありません。 なのでこう使わなければならないということは実際には無いです。ただ、大雑把な傾向のようなものはあります。それらの大雑把な棲み分けを理解することは大事です。 振って湧いたようなAIの実態を掴む、ましてはビジネスでそれを活用するとなると少なくともその時に皆さまが対峙している議論がAIのどこに位置付けられているかということが理解しないと、 その出発点から間違った方向に進みかねません。

AIの研究は、当初様々な手法が乱立していました。それもそのはず、知能とは、例えばその存在にそれが存在する、あるいは無いとする二元的見方や、その存在よりこの存在の方が知的とする連続的な見方、 また言語知能は優れているが感情表現は低いとするような、多面的な側面も持っています。これを完全に定義するというのは、かなりやっかいです。 しかも既に知性を実践している我々にとって、そのようなことはほとんど意識しないことであり、実際にAIの研究では、生物化学的に知性をコンピューターに取り込もうとする流れと、 単に実際的に人間以上に作業を熟せるプログラムを作ろうとする大きな二つの流れによって今日まで支えられてきたといってもいいでしょう。定義の厳密性なんぞに拘るより、何しろ進めという強い使命感によって支えられてきたと言えるのです。 そして今となっては、この分野における著名な研究者たちによる委員会ですら、脳そのものの定義が存在しなかったことが、却ってこの分野を加速し、発展させた要因だったとそう言っているほどなのです。

AIの具体的な成果、ブームについて見て少し駆け足で見ていきます。一度目は1950年代後半から1960年代にかけてで、この段階で「推論」や「探索」が可能となり、数学の証明を生成するプログラムや、今のチャットボットの原型などが開発されました。 次に1980年代になると、人間の専門家が問題を解決するプロセスを標準化して、コンピュータに再現させる エキスパートシステムというものが生み出され世の中の注目を集めます。 ここまではあくまで、実際的なアプローチであり、人間が作ったルールをベースにした、歴史的には記号的AIと言われる手法によるものでした。しかしいずれのブームも、「AI」に対する社会の期待、つまり言葉で話し、 目で見たことを説明し、いくつかの例から新しい概念を発想するような人間であれば子供でも出来るようなことを上回ることは出来ず、やがて収束します。 ところが、2010年頃になるとAI自身が知識を獲得出来る「機械学習」が実用化され、その後、知識の具体的要素である特徴量を学習し最適化出来る深層学習、ディープラーニングが登場して、社会の注目を集めることになります。 実はこの技術こそビッグフォーの一人である、ミンスキーによって、否定されたパーセプトロンの原理が基礎となっているのです。この研究は、1950年代終盤に心理学者のフランク・ローゼンブラットによって開発されましたが、 いわゆる非記号的AIと呼ばれ、当時主流だったミンスキーによって否定された影響から研究資金も急激に減ったにも関わらず、その研究は心理学者達によって細々と続けられ、そして現在では社会にとって、 なくてはならない技術へと台頭していることは皆さまご存知の通りです。

話を言葉の問題に戻します。ここまでの経緯を見てきて分かるように「機械学習」も「ディープラーニング」も全て「AI」という言葉に含まれる言葉です。では、これが、「AI」の一体何を担っているのかの説明は、後ほど細かく説明しますので、 この辺りでこのように紆余曲折を得た「AI」が現在では一体どのようなことを指しているのかについてご説明します。現在AIといいう言葉使う時、それは、コンピューターシステムや機械に人間の知識や能力を模倣させるすべての技術や分野のことを指すことが一般的です。 特徴としては次のようなことが挙げられます。

まず、学習能力です。AIはデータから学習し、新しい情報やパターンを抽出する能力を持つとされます。これにより、AIは過去のデータや経験から学び、未知の状況に適応出来ることになります。次に推論能力です。 AIは与えられた情報をもとに問題を解決し、意思決定を行う能力を持つとされます。これは論理的な推論やパターン認識を含みます。

そしてもう一つ、自己修復能力です。AIは、一部の故障やエラーを自己修復し、正常な動作を維持しようとする能力を持つとされます。

最後に自然言語処理です。AIは人間の言語を理解し、自然な対話を行ったり、テキストデータを解析したりする能力を持つとされています。最近では、センサーデバイスとの連携も含めてその能力として解釈もされています。 AIはセンサーデータ、例えばカメラ、マイク、センサーネットワークなどのデータを活用して環境を認識し、情報を取得できるとされています。 事実現代のAIの応用分野は広範で、今挙げた自然言語処理の他、自動運転、画像認識、医療診断、金融予測、ロボティクス、ゲームプレイなど多岐にわたります。 現在におけるこのAIの発展は、自動化、効率化、新しいサービスの創造など、現代社会に劇的な変化を齎しています。